История города

История города

Новочеркасск — один из крупных южнороссийских городов. Он выделяется как своей славной историей, так и своим особым обликом: планировкой, а...

Троицкая площадь

Спуск Степана Разина. Дореволюционный Новочеркасск

Памятник Всевеликому Войску Донскому в Новочеркасске

БАКЛАНОВ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

ФОК на Соцгороде. Новочеркасск

Открылся 11 декабря 2017 года.

Общая площадь нового ФОК превышает 6 000 квадратных метров. Он включает в себя несколько спортивных залов, в которых может одновременно тренироваться 2 500 тысяч человек. В нем находятся бассейн, игровые залы, залы для единоборств и фито-бар. В новом спортивном комплексе жители Новочеркасска могут заниматься плаванием, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой, волейболом, футболом, гандболом и баскетболом. ФОК ориентирован на детей из различных спортивных секций, однако тренироваться там смогут и взрослые новочеркасцы.

Франц Павлович де Воллан

Франц Павлович де Воллан (20 сентября 1752, Антверпен — 30 ноября 1818, Петербург)

Франц Сент Воллан родился в 1752 году в Голландии в семье дворянина. В России де Воллан начал службу по контракту с 1787 г. в чине инженер-майора. Участвовал в Русско-Шведской и Русско-Турецкой войнах; строил крепости по южной границе, ставшие городами (Николаев, Одесса, Тирасполь и др.), проектировал и строил каналы, шлюзы, мосты. Был женат на М.Я. де Витте. Закончил службу в высшем генеральском чине. В России его звали Францем Павловичем, а частицу «де», свидетельство дворянского происхождения, часто писали слитно с фамилией — Деволан (с 2002 г. принято писать Франц де Воллан). В центре города, на бульваре Платовского проспекта был установлен бюст: «Градостроителю г. Новочеркасска Францу де Воллану. 1752-1818», так написано на пьедестале.

Славный инженер-генерал жил во времена, когда еще не было фотографии, и облики своих современников запечатлевали художники. Вот черно-белая репродукция живописного изображения де Воллана. Такие портреты писались с натуры, поэтому будем считать, что именно таким он и был в пору проектирования Нового Черкасска.

Перед нами уже не молодой человек (ему за пятьдесят; генерал-лейтенантом он стал в 48 лет). Его взгляд озабоченно-сосредоточенный (у высокопоставленного чиновника всегда было много сложной и ответственной работы), лицо чисто выбрито. Прямые с легкой сединой волосы зачесаны так, чтобы прикрыть намечающуюся лысину. А что мы видим на пьедестале? Кудрявого, тонкошеего молодого весельчака с бакенбардами покруче пушкинских. Таким изваял де Воллана ростовский скульптор С. Исаков. Конечно, художник имеет право на некоторую вольность, но не до такой же степени!

Умер 30 ноября 1818 г. Похоронен на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. (Николаев, Одесса, Тирасполь и др.), проектировал и строил «Имя Ф. Де Волана должно быть дорого каждому русскому».

В.И. Григорович

Троицкая церковь

Троицкая церковь — бывший православный храм в городе Новочеркасске Области Войска Донского; также известна как Церковь Троицы Живоначальной.

Церковь была воздвигнута на одноименной площади в 1810 году, и вначале была деревянной. По прошествии десятилетий обветшал, в 1830 году обрушилась его церковная ограда.

В 1835 году прихожане начали говорить о необходимости постройки каменной церкви. Проект двухэтажной каменной церкви был выполнен архитектором Седовым в январе 1845 года. Но Санкт-Петербургское главное управление публичных зданий и путей сообщения прислало в Новочеркасск свой проект Троицкой Церкви. Городское правление отказалось от обеих проектов из-за их малой вместительности, и решило создать новый. За его разработку взялся архитектор Фомин, который составил проект трехпрестольного, пятикупольного, в византийском стиле храма. Новый проект был одобрен и утвержден 2 августа 1845 года. Только через пять лет, 24 июня 1850 года, с благословения архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна (Доброзракова) была совершена торжественная закладка каменного храма. В 1856 году при Войсковом наказном атамане М. Г. Хомутове церковь была возведена. Иконы для иконостасов писали местные живописцы Ардалион Золотарев и Михаил Гольмов. 30 мая 1859 года состоялось освящение Троицкой церкви.

В июне 1869 года началась пристройка к Троицкой церкви кирпичной колокольни с каменной трапезной. До 1896 года в храме было только два престола — главный (Троицкий) и южный (Воздвиженский); в 1896 году был создан третий — северный (Покровский) престол. В 1897 году при Троицкой церкви в двухэтажном здании с фасадом, выходящим на Санкт-Петербургский проспект (ныне спуск Герцена) была открыта школа для девочек, а в одноэтажном с фасадом на Московскую улицу — церковно-приходская школа.

Закрытие Троицкой церкви произошло в середине 1930-х годов во время массовой компании по закрытию православных храмов в Новочеркасске. Перед войной она была разрушена.

Новочеркасск — железнодорожная станция

Новочеркасск — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Новочеркасск Ростовской области. Имеет статус промежуточной станции.

Железная дорога пришла в Новочеркасск в 1863 году, а уже в 70-х годах XIX века пути были продлены до Москвы. Город обслуживают три станции - Новочеркасск, Хотунок, Локомотивстрой. Основная пассажирская станция – Новочеркасск, где находится вокзал. Старое здание вокзала сгорело во время Великой Отечественной войны. В 1951 году на его месте был возведен современный вокзал, который недавно отремонтировали.

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

Донской политехнический институт был открыт 5 (18) октября 1907 и стал первым высшим учебным заведением на юге Российской империи.[1] В то время институт ещё не имел собственных корпусов и размещался в семи зданиях города, удаленных друг от друга. В 1909 году институту было присвоено имя цесаревича Алексея, и он стал называться — Алексеевский Донской политехнический институт.

Постановлением Совета министров Российской империи, принятым в январе 1907 года, предусматривалось «учредить в Новочеркасске политехнический институт, использовав для сей цели денежные средства и личный состав Варшавского политехнического института», к временному закрытию которого привели студенческие беспорядки 1905—1906 годов. Ведущие сотрудники института были командированы в Новочеркасск и образовали ядро профессорско-преподавательского состава нового института.[2]

Строительство корпусов началось 9 октября 1911 года по проекту архитектора Рогуйского. Проект включал в себя главный, робототехнический (название современное), химический, горный корпуса и был закончен полностью только в 1930 году.

В 1948 году институт получает новое название — Новочеркасский политехнический институт. Это название сохранялось до 1993 года.

Статус Новочеркасского государственного технического университета ВУЗ получил 5 июля 1993 года.

2 февраля 1999 года он был переименован в Южно-Российский Государственный Технический Университет (Новочеркасский Политехнический Институт). В 1957 году институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

С 2013 — Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский Политехнический Институт) имени М. И. Платова, с 24 июня.

Петербургский спуск (ныне спуск Герцена)

Спуск Герцена является частью трассы, при въезде в российский город Новочеркасск, через триумфальную арку. Спуск находится возле известной Троицкой площади, с которой открывается восхитительный вид на спуск, арку и город, особенно ночью, когда все освещается.

Когда то на месте Троицкой площади стояла красивая деревянная церковь, которую снесли в 1932 году. На сегодняшний день Спуск Герцена связывает Хатунок со Старым городом.

Курган Славы в г.Новочеркасске

Долгие годы курган так и назывался «Курган в Александровском саду». Он служил полтора столетия смотровой площадкой для обзора окрестностей, особенно в периоды разлива р.Тузлов.

Многие ещё помнят смотровую беседку, которая находилась на вершине кургана. До революции на кургане стояла пушка, которая в полдень – как в Петербурге, - стреляла.

Новочеркасский электровозостроительный завод

С 1932 по 1936 гг. были построены: инструментальный корпус, модельный цех, часть литейного корпуса и кузнечного цеха, главный корпус и другие объекты.

27 апреля 1936 г. была выпущена первая продукция - узкоколейный паровоз 0-4-0 серии 159. В 1937 завод выпустил уже 70 таких паровозов и приступил к освоению мощных танк-паровозов нормальной колеи типа 9П. Кроме того завод начал выпуск подъёмных кранов для торфоразработок.

6 ноября 1945 постановлением Совета Народных Комиссаров СССР завод был передан Министерству электротехнической промышленности СССР для организации производства отечественных электровозов. Завод получил название «Новочеркасский.

Матве́й Ива́нович Пла́тов

Выдающийся русский военачальник, участник всех войн России 2-й половины XVIII – начала XIX веков. Войсковой атаман Донского казачьего войска (1801), генерал от кавалерии (1809), граф (1812). Герой Отечественной войны 1812 года.

Матвей Иванович Платов родился 6 (17) августа 1751 года в городе Черкасске (ныне станица Старочеркасская в Аксайском районе Ростовской области) в семье войскового старшины. Воинскую службу начал в 1766 году.

М. И. Платов принимал участие в Заграничном походе русской армии 1813-1814 годов. В битве под Лейпцигом 16-19 октября 1813 года его казачьи полки находились на правом фланге союзных войск. В кампанию 1814 года М. И. Платов отличился при взятии Немюра и при Арси-сюр-Об, был награжден орденом Святого Андрея Первозванного.

В 1814 году М. И. Платов сопровождал императора Александра I в поездке в Англию, где был удостоен многих почестей, в том числе получил диплом почетного доктора Оксфордского университета. По возвращении в Новочеркасск М. И. Платов заботился о внутреннем благосостоянии родного края и Донского войска, занимался благоустройством города.

М. И. Платов скончался 3 (15) января 1818 года в своем имении Еланчинская слобода (ныне село Весело-Вознесенка Неклиновского района Ростовской области) под Таганрогом. Был погребен в крипте кафедрального собора в Новочеркасске.

Новочеркасский музей истории Донского казачества

Атаманский дворец

Вознесе́нский войсково́й патриарший собор

Триумфальная арка

История города

Новочеркасск — один из крупных южнороссийских городов. Он выделяется как своей славной историей, так и своим особым обликом: планировкой, архитектурой, уникальными памятниками. Новочеркасск задуман и основан в 1805 году как новая столица Области Войска Донского. Более века это был город донской элиты: войсковых атаманов и войсковой администрации, офицерства и чиновничества, центр просвещения и культуры.

После 1917 года Новочеркасск стал оплотом ожесточенной борьбы казачества за свою самостоятельность, закончившейся массовым исходом казаков в эмиграцию. В советский период истории Новочеркасск развивался как крупный промышленный центр Ростовской области, город образования и науки. Его население увеличилось более чем в три раза и достигло 200 тыс. человек.

Город, живописно раскинувшийся на Аксайской возвышенности, и теперь сохранил свое лицо. С началом перестройки он обретает статус исторического центра возрождающегося казачества, а затем провозглашается мировой столицей казачества. Город привлекает как отечественных, так и зарубежных туристов.

Историческая экскурсия по городу

Первое, что видит человек, въезжающий в Новочеркасск, — это огромные триумфальные арки, воздвигнутые в честь участия донских казаков в Отечественной войне 1812 года. Две одинаковые арки сооружены на въездах в город: одна — с западной, другая — с северо-восточной стороны — по проекту столичного архитектора А.И. Руска в 1817 году при жизни основателя города, прославленного донского атамана, героя Отечественной войны 1812 года, графа Матвея Ивановича Платова.

Поднимаясь вверх no Платовскому проспекту с западной стороны, оказываемся на Азовской площади, в названии которой закреплена историческая память. Охраняя южные рубежи русского государства, донские казаки в течение нескольких столетий вели упорную борьбу за крепость Азов. Героическая страница истории донского казачества — знаменитое «Азовское сидение» (1641 г.), когда небольшой казачий гарнизон крепости выстоял против осаждавшего крепость многотысячного турецкого войска.

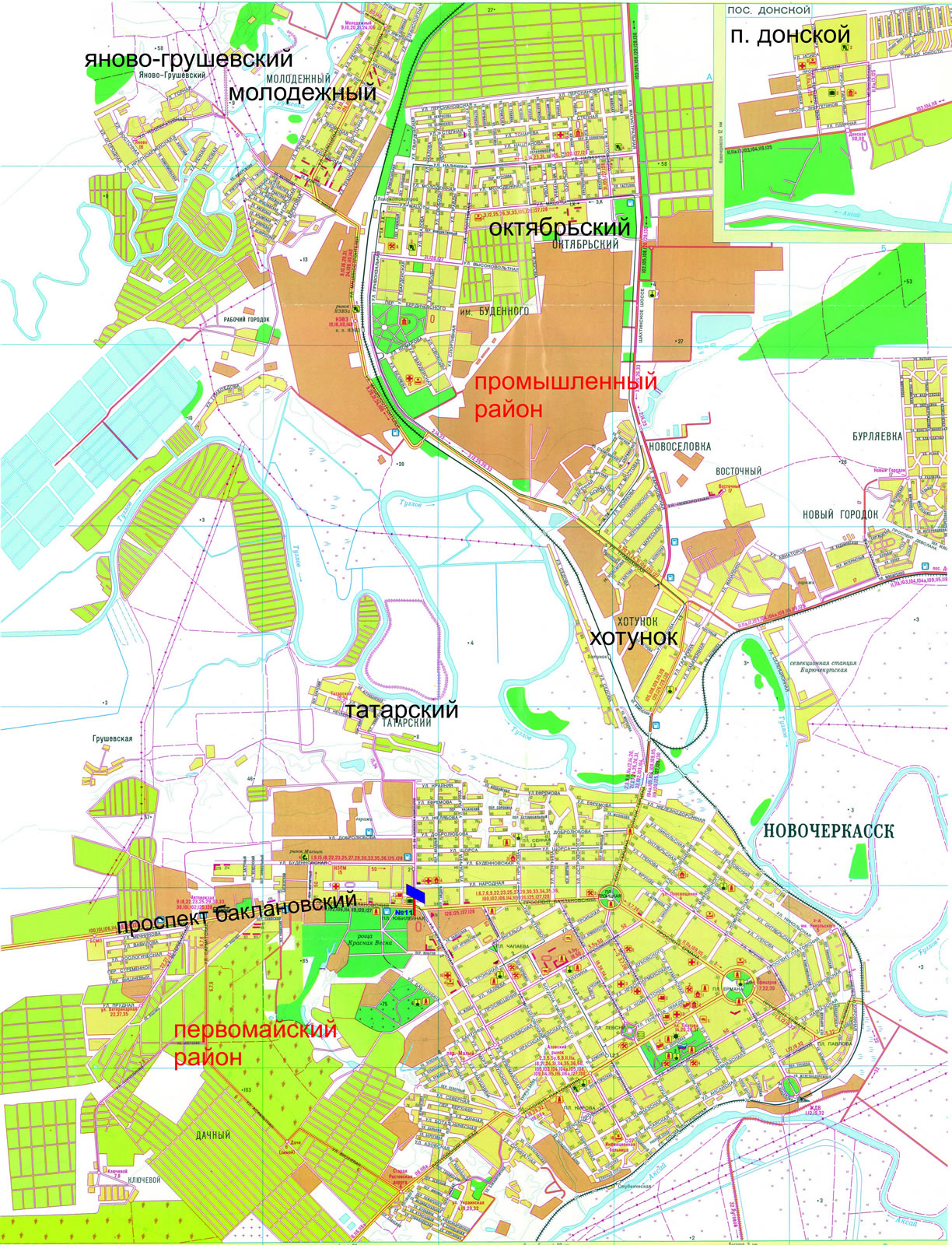

Закладывая в 1805 году новую столицу донского казачества, М. И. Платов привлек к разработке генерального проекта известного военного инженера Ф.П. Деволана, который удачно привязал план города к естественному рельефу местности. Основу строгой классической планировки Новочеркасска составляют три его главных проспекта: Платовский, Ермаковский и Баклановский, соединенных большими площадями, от которых радиально расходятся улицы. Единый план застройки города позволил избежать ее хаотичности и достичь выразительного ансамблевого решения. Самобытность архитектурному облику Новочеркасска придает сочетание зданий, выполненных в классических стилях, и типичных казачьих куреней.

В центре площади расположен Михайло-Архангельский храм, построенный в 1870 г. В его облике преобладают черты "русского стиля": луковичные главы, шатровое завершение колокольни, бочкообразные полуколонны. Одноименная деревянная церковь была перенесена из Старочеркасска, но стояла не здесь, а на соседней Старомихайловской площади, за базаром (ныне пл. Кирова). Отсюда, отслужив молебен, отправлялось в поход на войну с Наполеоном казачье войско.

В центре площади расположен Михайло-Архангельский храм, построенный в 1870 г. В его облике преобладают черты "русского стиля": луковичные главы, шатровое завершение колокольни, бочкообразные полуколонны. Одноименная деревянная церковь была перенесена из Старочеркасска, но стояла не здесь, а на соседней Старомихайловской площади, за базаром (ныне пл. Кирова). Отсюда, отслужив молебен, отправлялось в поход на войну с Наполеоном казачье войско.

До революции в Новочеркасске насчитывалось, помимо домовых, четырнадцать церквей. Кроме православных храмов была еще лютеранская кирха и польский католический костел. Наряду с культовым назначением они выполняли еще и роль культурных центров. Например, в 1914 году в кирхе с концертами выступали артисты Большого театра Москвы, пел хор под управлением Листопадова A.M., известного собирателя донского фольклора. Теперь осталось восемь храмов и всем им возвращено их первоначальное назначение.

Поскольку интенсивное строительство города началось со второй половины XIX века, в период господства эклектики, зданий такого стиля достаточно много. Их архитектурному облику свойственно большое разнообразие форм и свобода выбора мотивов в отделке фасадов.

Вот сомкнутые фасады двух внушительных зданий винодельческого завода Соколова на проспекте Платовском, 67 (ныне винзавод и военный госпиталь) с богатой, сочной лепниной, которые производят впечатление настоящей дворцовой архитектуры. И вовсе не провинциального, а прямо-таки столичного толка. Мощные гермы атлантов, поддерживающих карниз, лепные маски "сарматской царицы" мы встретим еще не раз в интерьере здания военного собрания на Московской улице.

На пересечении Платовского проспекта и Московской улицы расположен административный центр Новочеркасска. В центре площади в 1853 году был воздвигнут памятник основателю города атаману М.И.Платову. Он был создан по заказу Войскового правления известными российскими скульпторами: академиками А.А. Ивановым, Н.А. Токаревым и П.К. Клодтом. В 1923 году статуя была утрачена. Памятник воссоздан в 1993 году московским скульптором А.В. Тарасенко. Стремительное движение булавы "вихорь-атамана" указывает на запад, куда он водил свои казачьи полки до самого Парижа. За Платовским сквером расположено двухэтажное здание в стиле классицизма — Атаманский дворец (ныне одно из зданий Музея истории донского казачества). Он служил как резиденцией наказного войскового атамана, так и местом пребывания в Новочеркасске высочайших особ: Александра II, Александра III, Николая II, посещавших город. Здесь, в Атаманском дворце, 29 января 1918 года трагически оборвалась жизнь первого после революции выборного атамана А.М. Каледина.

На пересечении Платовского проспекта и Московской улицы расположен административный центр Новочеркасска. В центре площади в 1853 году был воздвигнут памятник основателю города атаману М.И.Платову. Он был создан по заказу Войскового правления известными российскими скульпторами: академиками А.А. Ивановым, Н.А. Токаревым и П.К. Клодтом. В 1923 году статуя была утрачена. Памятник воссоздан в 1993 году московским скульптором А.В. Тарасенко. Стремительное движение булавы "вихорь-атамана" указывает на запад, куда он водил свои казачьи полки до самого Парижа. За Платовским сквером расположено двухэтажное здание в стиле классицизма — Атаманский дворец (ныне одно из зданий Музея истории донского казачества). Он служил как резиденцией наказного войскового атамана, так и местом пребывания в Новочеркасске высочайших особ: Александра II, Александра III, Николая II, посещавших город. Здесь, в Атаманском дворце, 29 января 1918 года трагически оборвалась жизнь первого после революции выборного атамана А.М. Каледина.

Московская была центральной улицей города, где кипела торговля и прогуливалась отдыхающая публика. Здесь находилось и здание Офицерского собрания (1890; ныне Центральная библиотека имени А.С. Пушкина) с замечательным интерьером. Большой двусветный танцевальный зал с лепным плафоном, украшенным орнаментальными фризами, картушами, атрибутами военной геральдики и гермами воинов. Между верхними световыми окнами — знаки донских полков, отличившихся в сражениях. Антресоли для оркестра, подпираемые гермами атлантов на мощных кронштейнах. Большой зал соединялся с малым, «голубым», и зимним садом. Были отдельные комнаты отдыха, бильярдная, шахматная, столовая. В них устроены камины, отделанные мрамором, лепниной, художественным металлом. Особо примечателен декор столовой, где орнаментальные композиции плафонов изобилуют изображениями сугубо донской флоры и фауны: яблок, винограда, перепелов, рыб, раков.

На центральной площади города выделяется еще несколько капитальных сооружений, входивших в обязательный набор губернского города: здание Областных присутственных мест с импозантным десятиколонным портиком (1844; ныне Военный институт связи), судебных установлений (1909; архитектор А.Н. Бекетов; теперь городской Дом культуры и Казачий драмтеатр им. В.Ф. Комиссаржевской, Русско-Азиатского банка (1905; архитектор С.Н. Болдырев; здание бывшего Дома пионеров), Донского музея (1899; ныне Музей истории донского казачества), которому в 1999 году исполнилось сто лет.

Это уникальный и единственный в мире музей, где собраны редчайшие материалы по истории казачества, войсковые клейноды и знамена, коллекции жалованного и наградного холодного оружия, донской парсуны, живописи и фарфора. На втором этаже экспонируется коллекция произведений уроженца Новочеркасска, великого русского пейзажиста Николая Дубовского. Два филиала музея — мемориальный Дом-музей певца донских степей Ивана Крылова и Дом-музей основоположника советской батальной живописи Митрофана Грекова рассказывают о жизни и творчестве этих выдающихся мастеров.

Это уникальный и единственный в мире музей, где собраны редчайшие материалы по истории казачества, войсковые клейноды и знамена, коллекции жалованного и наградного холодного оружия, донской парсуны, живописи и фарфора. На втором этаже экспонируется коллекция произведений уроженца Новочеркасска, великого русского пейзажиста Николая Дубовского. Два филиала музея — мемориальный Дом-музей певца донских степей Ивана Крылова и Дом-музей основоположника советской батальной живописи Митрофана Грекова рассказывают о жизни и творчестве этих выдающихся мастеров.

С Новочеркасском связаны имена не только известных архитекторов и художников, но и донского историка Василия Сухорукова, писателей Михаила Шолохова, Федора Крюкова, Александра Серафимовича, Петра Краснова, Анатолия Калинина, философа Алексея Лосева, композитора Ивана Шишова, актрисы Веры Комиссаржевской, музыкантов Михаила Эрденко и Константина Думчева, ученых Мушкетова, Кашинского, Скрябина.

Господствующее положение в архитектурном ансамбле Новочеркасска занимает Вознесенский кафедральный войсковой собор, возведение которого длилось ровно сто лет (1805—1905). Заложенный при основании города в праздник Вознесения Христова, он в ходе строительства дважды рушился по причинам слабого фундамента и поспешности в его возведении. Третий, осуществленный, проект в "нововизантийском стиле" разработал академик А.А. Ященко. Собор по величине (его высота — 74,6 м) является третьим в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Возведенный на пересечении Платовского и Ермаковского проспектов, он виден отовсюду за много километров от Новочеркасска. Первоначально его купола были покрыты червонным золотом, а главный крест, изготовленный в Богемии, украшен вставками из горного хрусталя для отражения солнечного света. Поэтому его величали "вторым солнцем Дона".

Вознесенский собор является главным храмом донских казаков. В основании собора находится усыпальница для захоронения выдающихся военных и церковных деятелей Дона, а на хорах — залы с настенными картинами, изображающими наиболее значительные эпизоды донской истории. На колокольне собора установлены башенные, часы, а сама площадь является главной площадью, майданом, где отмечаются важнейшие события и праздники.

Вознесенский собор является главным храмом донских казаков. В основании собора находится усыпальница для захоронения выдающихся военных и церковных деятелей Дона, а на хорах — залы с настенными картинами, изображающими наиболее значительные эпизоды донской истории. На колокольне собора установлены башенные, часы, а сама площадь является главной площадью, майданом, где отмечаются важнейшие события и праздники.

На огромной Соборной площади, вымощенной бутовым камнем, в 1904 году установлен бронзовый монумент Ермаку, знаменитому донскому атаману, покорителю Сибири. Окончательное завершение исторический ансамбль Соборной площади получил в 1911 году, когда к столетию Бородинской битвы в усыпальнице собора были захоронены останки М.И. Платова, В.В. Орлова-Денисова, И.Е. Ефремова, Я.П. Бакланова и митрополита Иоанна. На противоположной стороне площади был установлен памятник герою Кавказской войны генералу Я.П. Бакланову, перенесенный сюда с кладбища Воскресенского девичьего монастыря в Петербурге. 15 мая 1993 года состоялась торжественная церемония перезахоронения останков донских героев в усыпальнице храма, а 4 июня 1995 года, в день города, был заново открыт памятник Я.П. Бакланову, воссозданный московским скульптором А.В. Тарасенко.

Архитектурную ценность городскому ансамблю Новочеркасска придают многочисленные особняки. Они точно "соперничают" между собой в изобилии и разнообразии архитектурно-декоративного убранства. Высокая градостроительная культура архитекторов ХIХ — начала XX века проявилась в том, что они возводили разностильные постройки с учетом уже существующих, объединяя их этажной высотностью, сочетанием объемов и архитектурно-декоративных решений. Фасады особняков, выполненные в различных архитектурных стилях, ажурные решетки ворот, парапетов, навесов, резные двери придают им неповторимый облик.

"План города Новочеркасска довольно хорош, и расположен правильно; он разделен на 76 кварталов, состоящих из 3 тысяч мест, кои все избыточно снабжены землею: места первого класса имеют по фасаду 20 саженей и в глубину от 30 до 60 саженей; второго — 15 саженей по фасаду и от 30 до 50 в глубину; самые меньшие — 10 саженей по проспекту и от 20 до 30 саженей в глубину", — писал в 1820-х годах историк В. Д. Сухорукое. Места "первого класса" отводились, прежде всего, для административных зданий и для войсковой аристократии, которая стремилась выстроить там особняки в "столичном вкусе". Места "второго класса" давались менее зажиточным казакам, а остальные довольствовались тем, что оставалось на их долю, и строили небольшие дома с каменным низом и верхней деревянной надстройкой.

Но ко всем частным домам предъявлялось единое требование: они должны были строиться по "высочайше" утвержденным фасадам, выходящим на красную линию улицы.

Обширные участки земли позволяли вести застройку улиц не сплошным рядом зданий, а чередовать древесными насаждениями, превратив их со временем в уютные дворцы-усадьбы с внутренними дворами, балконами и фруктовыми садами.

Представительные особняки имели не только атаманы и генералы, но и чиновники, торговые казаки, врачи, адвокаты, нотариусы. Внешний вид дома как бы олицетворял имущественную состоятельность и деловую репутацию их владельца.

В уличной застройке особо выделяются дома, в которых жили и которые строили по своим проектам архитекторы. Таковы особняки Г.М. Сальникова (Атаманская, 61), С.И. Болдырева (Красноармейская, 18), В.Н. Куликова (Просвещения, 139). Они служили лучшей рекламой профессионального мастерства архитекторов.

Казаки отличались не только ратной удалью и отвагой, но всегда тяготели к просвещению и культуре. Не каждый губернский город России мог похвалиться таким количеством и набором учебных заведений, которые имел Новочеркасск в начале XX столетия: войсковая Платовская классическая гимназия, Мариинская женская гимназия, казачье юнкерское училище, реальное училище, духовная и учительская семинарии, епархиальное женское училище, духовное училище, Атаманское техническое училище, военно-ремесленная школа, военно-фельдшерская школа, Юбилейная школа торговых казаков, коммерческое училище, Донской императора Александра III кадетский корпус, Мариинский институт благородных девиц, Донской учительский институт, Донской ветеринарный институт, Донской сельскохозяйственный институт, музыкальная школа, приходские школы, частные учебные заведения и пансионаты.

Торжественное открытие первого высшего учебного заведения на Дону - Донского политехнического института состоялось в Новочеркасске 5 октября 1907 года в здании бывшего дворянского пансионата (ныне автотранспортный колледж). Затем он именовался Новочеркасским политехническим институтом (НПИ). В 1993 году переименован в НГТУ, а в 1999 - в ЮРГТУ (НПИ) - Южно-Российский государственный технический университет. Место для строительства крупного архитектурного ансамбля института было выбрано на территории Николаевского сада. Поблизости от него располагались здания Мариинского института благородных девиц (ныне главный корпус инженерно-мелиоративной академии) и Донского Александра III кадетского корпуса (ныне воинская часть).

Торжественное открытие первого высшего учебного заведения на Дону - Донского политехнического института состоялось в Новочеркасске 5 октября 1907 года в здании бывшего дворянского пансионата (ныне автотранспортный колледж). Затем он именовался Новочеркасским политехническим институтом (НПИ). В 1993 году переименован в НГТУ, а в 1999 - в ЮРГТУ (НПИ) - Южно-Российский государственный технический университет. Место для строительства крупного архитектурного ансамбля института было выбрано на территории Николаевского сада. Поблизости от него располагались здания Мариинского института благородных девиц (ныне главный корпус инженерно-мелиоративной академии) и Донского Александра III кадетского корпуса (ныне воинская часть).

Проектирование зданий политехнического института поручили видному польскому архитектору Б. С. Рогуйскому, одному из создателей комплекса Варшавского политехнического института (1898), в котором он успешно использовал опыт строительства учебных заведений Западной Европы.

Учебные корпуса главного, горного, химического, энергетического факультетов института группируются вокруг прямоугольного в плане внутреннего двора, в котором размещен комплекс спортивных сооружений и старинный парк. Каждое отдельное здание — функциально замкнутый объем с рациональной и удобной планировкой аудитории, лаборатории, учебных кабинетов, имеющий свой законченный архитектурный образ. Вместе с тем все корпуса объединены единством архитектурно-художественного решения в стиле неоклассицизма. В качестве выразительного композиционного приема декоративного убранства архитектор широко применяет мощные колонны дорического и ионического ордеров, придавшие всему ансамблю величественный и монументальный характер. Интересны декоративные скульптурные вставки в виде масок Зевса, Марса, монументальных рельефов, в символичной форме повествующих о назначении здания. Особенно красив главный корпус института с парадной лестницей, колоннадой и уникальным четырехэтажным крытым двором с дневным светом и обходными галереями. Во время массовых мероприятий и празднеств он вмещает несколько тысяч человек. Возведение комплекса зданий института началось в 1912 году. Архитектору Б.С. Рогуйскому удалось окончить строительство только трех учебных корпусов — химического, механического и горного. Строительство остальных было завершено в период с 1924 по 1930 гг.

Новочеркасску удалось в основном сохранить свой исторический облик. Невольно вспоминаются слова историка ВД. Сухорукова: "Прямые широкие улицы и большие площади составляют собственную красоту Новочеркасска". Новочеркасск — город-памятник. Он соединил в себе за прошедшее почти двухсотлетие самобытную историю, традиционно высокую культуру и научно-технический потенциал. С возрождением казачества в 1990-е годы Новочеркасск возвратил себе статус главного города казаков и стал столицей Всевеликого Войска Донского, а также казачества России и Зарубежья.

В советский период, который начался с 7 января 1920 г., Новочеркасск стал развиваться совершенно в другом направлении. Во-первых, он потерял статус не только столицы казачьего Дона, но и окружного центра, ибо до революции и гражданской войны он был и окружным центром центрального Черкасского округа. Новочеркасск постепенно перешел в разряд районного центра (с 1924 г.) с соответствующими структурами управления и функциями. Трудно поднявшись "на ноги" после изнурительной и разрушительной гражданской войны (1918-1920 г.), Новочеркасск целенаправленно стал развиваться в русле индустриализации. Если до революции в нем было несколько небольших заводов, мастерских, мельниц и т. д., то в 30-е годы в городе начинается строительство крупных промышленных предприятий и модернизация старых. В 1932 г. в степи под городом разворачивается сооружение Новочеркасского паровозостроительного (с 1947 г. электровозостроительного) завода. Строительство этого гиганта советской индустрии повлекло за собой бурное развитие инфраструктуры. В новой, промышленной части города, вначале появляются рабочие бараки, а затем рабочие поселки. Гордостью советских лет стал Социалистический городок электровозостроителей, называемый ныне Соцгород. Мелкие рабочие поселки Буденновский, Нижне-Буденновский и Верхне-Буденновский, постепенно сливаются в пос. им. Молотова. (ныне пос. Октябрьский). На карте города появляется также Рабочий городок. Позднее появился рабочий пос. Молодежный. Иной чем до революции облик приобрело бывшее предместье Новочеркасска, а в советское время рабочий поселок Хотунок. Здесь появляются в конце 20-х годов военный аэродром, авиамастерские и т. д. Постепенно от Хотунка в степь к Дону стал разрастаться Новый городок. За его территорией в степи появилось крупное специальное учреждение для осужденных. А после войны, а точнее в 60-е годы еще ближе к Дону, в 20 км. от Новочеркасска был заложен городок энергетиков - пос. Донской, появившийся в связи со строительством здесь крупнейшей на Юге страны Новочеркасской ГРЭС мощностью в 2,5 млн. квт. В старой, деволановской части города появился только один рабочий поселок - Ключевой (на базе опытного хозяйства института виноградарства и виноделия).